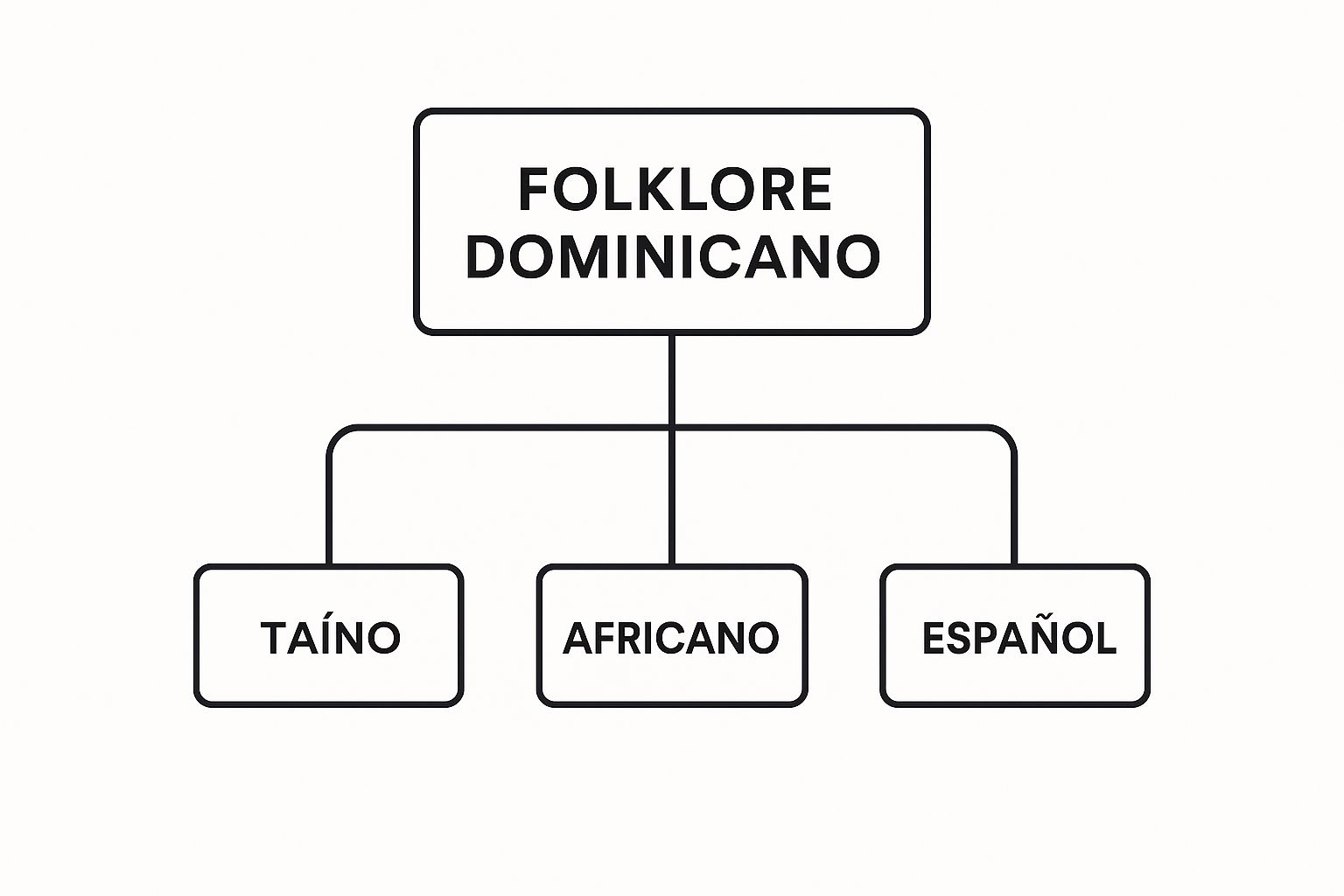

El folklore dominicano es un estallido de vida, un torbellino de ritmos, creencias y tradiciones que definen el alma de la República Dominicana. No es una simple colección de costumbres; es el resultado de un choque cultural explosivo entre tres mundos: el taíno, el africano y el español. Esta fusión, forjada a fuego lento, dio a luz a una identidad única, una mezcla vibrante que se siente en cada rincón de la isla, especialmente en la energía de lugares como Punta Cana.

Las tres raíces que forjaron un pueblo

Para entender el folklore dominicano origen, hay que verlo como un río caudaloso alimentado por tres potentes afluentes. Cada uno aportó un torrente de cultura que, al mezclarse, creó la identidad que hoy define al dominicano. Este proceso no fue una tranquila fusión, sino una historia de sincretismo, resistencia y una asombrosa capacidad de reinvención.

Desde las costas de África llegaron los tambores, el corazón latente de la música y la espiritualidad dominicana. Esta herencia es la base de géneros como los palos o atabales, una energía que se desata en la cadencia del baile y el caminar de su gente.

De España llegaron las estructuras melódicas, las coplas y décimas, y los instrumentos de cuerda como la guitarra, que en manos criollas adquirieron un sabor completamente nuevo. El idioma español se convirtió en el vehículo para contar las historias, leyendas y chistes que forman el tejido social.

De los ancestros taínos, aunque su legado fue brutalmente golpeado por la colonización, sobrevive una conexión profunda con la tierra. Su influencia, aunque más sutil, perdura en la gastronomía, en palabras de uso diario y en leyendas que hablan de los misterios de la isla.

El sincretismo en acción: la verdadera magia dominicana

La verdadera magia del folklore dominicano no está en las partes, sino en la mezcla. Es un sincretismo vivo, donde un elemento se funde con otro para crear algo totalmente nuevo y auténtico.

El folklore es el espejo de un pueblo. En el caso dominicano, ese espejo refleja un rostro de facciones taínas, piel africana y ojos españoles: una síntesis que cuenta la historia de supervivencia y creatividad.

Un ejemplo explosivo es la religiosidad popular. Las deidades africanas no murieron, se disfrazaron de santos católicos, creando un universo espiritual único y complejo. Lo mismo ocurrió con la música: los ritmos africanos se fusionaron con las melodías europeas, y de esa unión nacieron géneros que hoy son el alma del país. Para profundizar en cómo estos eventos moldearon la nación, es clave explorar la historia dominicana y cómo cada etapa dejó su marca.

Esta imagen ilustra cómo esas tres raíces se entrelazan para formar el tronco robusto del folklore dominicano.

Como se observa, ninguna cultura permaneció intacta. Todas se fundieron en un núcleo central, demostrando que la identidad dominicana es, ante todo, una herencia compartida y transformada.

La siguiente tabla desglosa los aportes clave de cada cultura a lo que hoy se conoce como folklore dominicano.

Aportes culturales al folklore dominicano

| Cultura de Origen | Aportes Principales a la Música y Danza | Otros Aportes Culturales |

|---|---|---|

| Taína (Indígena) | Uso de instrumentos como la güira y las maracas. Ritmos ceremoniales (areítos). | Gastronomía (yuca, casabe), vocabulario (hamaca, barbacoa), conocimiento de la flora y fauna local. |

| Africana | Instrumentos de percusión (tambora, palos), ritmos sincopados y polirritmia, danzas energéticas y espirituales (ga-gá). | Religiosidad popular (sincretismo), tradiciones orales, técnicas agrícolas y culinarias. |

| Española (Europea) | Instrumentos de cuerda (guitarra), estructuras melódicas y armónicas (décimas, coplas), bailes de salón (zapateo). | Idioma español, religión católica, sistema de organización social, vestimenta y festividades. |

Esta tabla es un mapa básico para navegar la riqueza de las raíces dominicanas. Cada elemento se fusionó con los otros, creando una expresión cultural que es, sin duda, 100% dominicana.

En la República Dominicana, esta mezcla se vive y se respira en la música, la danza y la artesanía. El merengue es el ejemplo supremo. Declarado música nacional, el merengue es una conversación entre la güira taína, la tambora africana y el acordeón europeo. Su baile no es solo una fiesta; históricamente, ha sido una herramienta poderosa para unir a gente de todas las clases sociales.

Los pioneros que sacaron el folklore de las calles

El folklore siempre latió en el alma del pueblo dominicano, en el pulso de sus fiestas, en el eco de sus canciones y en los cuentos de abuelos. Pero un grupo de visionarios lo transformó, convirtiéndolo de una expresión popular a un pilar de la identidad nacional. Vieron en estas tradiciones un tesoro que debía ser estudiado y protegido.

Estos pioneros tomaron las expresiones que viajaban de boca en boca y las elevaron a un campo de conocimiento. Le dieron estructura, método y comenzaron a documentar, analizar y valorar el origen del folklore dominicano como lo que es: una ciencia social que define a la nación.

Los primeros pasos hacia la institucionalización

El primer gran impulso académico vino de César Nicolás Penson. Su obra, "Cosas Añejas", publicada en 1887, es considerada la piedra angular. Penson no se limitó a recopilar historias; les dio un estatus literario y cultural que nadie les había otorgado antes.

Fueron las crisis las que avivaron el interés por las raíces. Durante la primera ocupación militar estadounidense (1916-1924), surgió una necesidad urgente de aferrarse a lo auténticamente dominicano como un acto de resistencia. Entender esa etapa es crucial, y se puede explorar en la historia de la República Dominicana y sus constantes luchas por la soberanía.

El estudio del folklore no es solo un ejercicio académico, es un acto de soberanía cultural. Es gritarle al mundo que nuestras historias, ritmos y creencias tienen un valor incalculable y merecen ser contadas con nuestra propia voz.

Este creciente interés sembró la semilla que germinó en 1922, cuando el folklore comenzó a integrarse en el sistema educativo dominicano. Fue el momento en que las tradiciones pasaron de ser un simple pasatiempo a una materia de estudio formal, asegurando que las nuevas generaciones no las olvidaran.

Del estudio a la celebración nacional

El camino de formalización continuó a lo largo del siglo XX, construyendo las bases para que el Estado finalmente asumiera la protección del patrimonio intangible.

- Creación de cátedras: La Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) se convirtió en el corazón de la formación de los primeros folkloristas del país.

- Investigación y difusión: Se multiplicaron los esfuerzos por documentar las distintas manifestaciones folklóricas de cada rincón de la isla, desde los cantos de hacha hasta las salves.

- Reconocimiento oficial: Todo este proceso culminó con el Decreto Presidencial 173-01, firmado en 2001.

Este decreto marcó un antes y un después al establecer el 10 de febrero como el Día Nacional del Folklore Dominicano. Es un reconocimiento oficial que no solo celebra la riqueza cultural, sino que honra la memoria de quienes dedicaron su vida a estudiarla.

Conocer a estos pioneros y los hitos que marcaron es entender cómo se tejió el orgullo por lo propio. Gracias a ellos, hoy no solo se celebra el folklore, sino que se estudia y protege como la herencia vital que es.

Merengue y bachata: la banda sonora de un pueblo

Si el folklore dominicano tuviera una banda sonora, estaría dominada por el merengue y la bachata. Estos dos ritmos son más que música para bailar; son el pulso del país, crónicas cantadas que narran la historia, las luchas y las alegrías de su gente.

El merengue es la expresión musical de la dominicanidad por excelencia. Nació en los campos del Cibao y sus instrumentos —la güira de herencia taína, la tambora de raíces africanas y el acordeón europeo— son un reflejo perfecto del sincretismo que define el folklore dominicano origen. En sus inicios, las clases altas lo miraban con desdén, pero su ritmo contagioso y su capacidad para conectar con la vida cotidiana del pueblo lo hicieron imparable.

Con el tiempo, el merengue derribó todas las barreras sociales. Se convirtió en la música que sonaba tanto en fiestas de salón como en las enramadas de barrio, unificando a ricos y pobres en la misma pista de baile.

El merengue como cronista social

Más allá de la fiesta, las letras del merengue han funcionado como un periódico popular. Han contado de todo: desde historias de amor y sátiras políticas hasta las dificultades económicas y los anhelos de la gente común. Cada canción es un pequeño documento que captura un momento de la historia dominicana, siempre narrado con picardía y sabor.

Su importancia es tan grande que en 2016, la UNESCO lo declaró Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, reconociendo su valor como un elemento que fomenta el respeto y la convivencia.

Bachata: el sentimiento hecho canción

Si el merengue es la celebración, la bachata es el desahogo. Este género nació en los barrios marginados y los campos, lejos de los salones elegantes. Sus raíces están en el bolero y el son cubano, pero con un sello propio: esa guitarra lastimera que parece llorar las penas de un corazón roto.

Durante décadas, la bachata fue considerada música de "guardias y amargue", asociada a la pobreza y el desamor. Fue despreciada por las élites y vetada en muchas emisoras de radio. Era, simplemente, la voz de los que no tenían voz, contando historias de nostalgia y traición con una sinceridad cruda.

La bachata no pide permiso, se mete en el alma. Nació del dolor y la marginalidad para convertirse en un lenguaje universal del sentimiento, demostrando que las historias más humildes son a menudo las más poderosas.

A pesar de su origen humilde, la bachata demostró una resiliencia increíble. Gracias a artistas visionarios y a su profunda conexión emocional con el público, el género comenzó a ganar el terreno que le habían negado.

Poco a poco, la bachata se sacudió su estigma social y cruzó fronteras hasta convertirse en un fenómeno mundial. Hoy se baila y se enseña en todos los continentes, un testimonio del poder de una cultura auténtica. Al igual que el merengue, la bachata fue reconocida por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad en 2019, consolidando su lugar en el panteón de las grandes músicas del mundo.

Juntos, merengue y bachata forman el corazón musical del país. Son dos caras de la misma moneda: la fiesta y la melancolía, la celebración y la confesión. Son, en definitiva, el alma del pueblo dominicano hecha canción.

El carnaval: una explosión de identidad y sátira social

Cada febrero, la República Dominicana se transforma en un torbellino de color y sonido. El carnaval no es solo una fiesta; es la radiografía más honesta de la identidad nacional, un espacio donde las tradiciones ancestrales se fusionan con una feroz crítica social. Esta celebración, un pilar del folklore dominicano y su origen, tiene sus raíces en las fiestas españolas previas a la Cuaresma, pero en tierra dominicana se reinventó con el ritmo y la teatralidad africana y los rituales taínos.

Los protagonistas de la fiesta

El corazón del carnaval late en las calles, a través de personajes simbólicos que inundan ciudades como La Vega, Santiago y Santo Domingo. Cada uno de ellos arrastra una historia, un pedazo del alma nacional.

El más famoso es el Diablo Cojuelo. Este personaje, heredero de tradiciones medievales españolas, es un demonio burlón y juguetón. Sus trajes son una explosión visual, obras de arte popular cubiertas de espejos y cascabeles que tardan meses en confeccionarse.

Armados con vejigas de toro infladas, los Diablos Cojuelos reparten golpes a los espectadores. No es agresión, es un ritual. Simbólicamente, es una "limpieza" de los pecados de la multitud antes de la Cuaresma, en medio de un caos festivo y organizado.

El carnaval es el momento en que el pueblo se permite ser irreverente. Detrás de la máscara y el disfraz, se le canta sus verdades al poder, se desafía la autoridad y se celebra, por un día, la libertad de ser.

La imagen captura la energía de personajes como los Lechones de Santiago o los Taimáscaros de Puerto Plata, cada uno con su propia máscara y tradición. Pero el carnaval es un universo de figuras cargadas de crítica social e ingenio:

-

Los Lechones de Santiago: Se reconocen al instante por sus máscaras que simulan la cara de un cerdo o un pato, con cuernos afilados. Son el orgullo de su ciudad y compiten en grupos con coreografías complejas y enérgicas.

-

Roba la Gallina: Una caricatura andante. Una mujer de senos y trasero exagerados que recorre las calles "robando" en colmados para alimentar a sus "pollitos", un coro de niños que la sigue. Es una burla directa y sin filtros a la corrupción.

-

Califé: El poeta del barrio. Recita versos que critican a los políticos y figuras públicas del año. Funciona como un noticiero popular, cantado y sin censura.

Cada máscara, cada comparsa, cada sonido del carnaval es una página de la historia dominicana contada en tiempo real. Es la celebración que rompe lo cotidiano para reafirmar la identidad de un pueblo.

Mitos y leyendas que habitan la isla

El folklore dominicano sería incompleto sin el universo mágico susurrado de abuelos a nietos. Estas historias son más que cuentos para asustar; son un espejo de la cosmovisión, los valores y los miedos del pueblo. En cada narración palpita una poderosa fusión de mitos taínos, relatos africanos y supersticiones europeas, una forma de explicar lo inexplicable y mantener viva la memoria oral.

Lejos de ser solo ficción, las leyendas son el mapa del alma de un pueblo. En ellas se esconden advertencias, esperanzas y la sabiduría popular que ha guiado a generaciones de dominicanos.

Este imaginario está poblado por criaturas fascinantes y aterradoras que, según se cuenta, aún rondan los campos, ríos y montañas de la isla. Conocerlas es entender una parte fundamental del folklore dominicano origen.

Criaturas del imaginario popular

Cada leyenda tiene un propósito: enseñar una lección, advertir de un peligro o dar sentido a lo que no lo tiene. Estas son algunas de las figuras más emblemáticas del folklore dominicano:

-

La Ciguapa: La leyenda más famosa. Una mujer de belleza hipnótica, piel morena y una larguísima cabellera negra que vaga por los montes. Su rasgo más inquietante son sus pies al revés, lo que hace imposible seguirle el rastro. Con su lamento, seduce a los hombres para perderlos para siempre en la profundidad del bosque.

-

Los Galipotes: Personas que, a través de pactos oscuros, han ganado la habilidad de transformarse en animales u objetos. Se dice en el campo que son inmunes a las balas y armas comunes, y que usan sus poderes para cometer fechorías al amparo de la noche o para protegerse.

-

El Bacá: Una leyenda que advierte sobre los pactos con el diablo para obtener dinero y poder. Quien hace un trato con el Bacá ve su fortuna crecer de la noche a la mañana, pero el precio es terrible: la vida de sus seres queridos o, al final, su propia alma.

Estas historias, junto con otras como la del indio de las aguas o el come gente, siguen contándose en los campos dominicanos. Funcionan como advertencias sobre los peligros de la noche, los riesgos de la avaricia o las consecuencias de la desobediencia, manteniendo viva una riquísima tradición oral. Al sumergirse en estos relatos, se aprecia mejor la riqueza cultural dominicana, llena de tradiciones que van mucho más allá de la música y la danza.

Cómo se protege y preserva el folklore hoy

Para que el folklore dominicano siga vibrando, no basta con celebrarlo en las fiestas. Se necesita un esfuerzo consciente y organizado para estudiarlo, protegerlo y difundirlo. Solo así se puede asegurar que este legado llegue a las futuras generaciones. Este proceso de custodia ha sido clave para convertir las tradiciones populares en un valioso patrimonio nacional, digno de ser investigado y protegido como política de Estado.

La institucionalización del saber popular

La llegada del antropólogo estadounidense Ralph S. Bogg en 1944 marcó un antes y un después. Impartió un curso en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) que sentó las bases para formar a los primeros folkloristas del país, sembrando la semilla académica. Este impulso fue fundamental para documentar, clasificar y entender a fondo tradiciones que, de otro modo, se habrían perdido. El estudio de las raíces está íntimamente ligado a la historia de la mezcla de razas en la República Dominicana, un factor que explica la enorme riqueza del patrimonio.

La protección del folklore no es guardar el pasado en un museo. Es darle las herramientas para que siga evolucionando y dialogando con el presente, manteniendo su esencia pero sin miedo a transformarse.

El compromiso del Estado se consolidó con la creación de la Dirección Nacional de Folklore (DINAFOLK) en 2004. Esta institución tiene una misión vital para el futuro de la cultura dominicana.

Las principales tareas de DINAFOLK son:

- Investigar: Realizar trabajo de campo en cada rincón del país para documentar las manifestaciones folklóricas en su origen.

- Documentar: Crear un gran archivo nacional con grabaciones, fotos y testimonios como registro histórico.

- Promover: Organizar festivales, talleres y actividades para que las nuevas generaciones y el mundo se enamoren del folklore dominicano.

Este andamiaje institucional garantiza que el folklore dominicano no solo sobreviva, sino que florezca como uno de los pilares de la identidad y el orgullo nacional.

Resolviendo dudas: Lo que siempre quisiste saber del folklore dominicano

Siempre surgen preguntas cuando uno se sumerge en un mundo tan rico como el nuestro. Aquí te aclaro algunas de las dudas más comunes para que tengas una idea más completa del origen del folklore dominicano y lo que lo hace tan especial.

¿Cuáles son las tres raíces principales del folklore?

Nuestra cultura es como un sancocho bien sazonado, con tres ingredientes que no pueden faltar: la herencia taína de nuestros primeros pobladores, la fuerza africana que llegó con los esclavos y el aporte español de los colonizadores.

La magia de ser dominicano está, precisamente, en cómo esos tres mundos se encontraron y se mezclaron aquí, en esta tierra, para dar vida a algo completamente nuevo y auténtico.

¿El merengue es la única música folklórica?

¡Para nada! Aunque el merengue es, con mucho orgullo, nuestra bandera musical y nuestro baile nacional, la isla vibra con muchísimos otros ritmos.

Piensa en la mangulina, el carabiné, o la energía de los palos o atabales. Y claro, no podemos olvidar la bachata, que empezó en los patios y hoy le da la vuelta al mundo. Cada ritmo cuenta un pedacito distinto de nuestra historia y de nuestra gente.

El Diablo Cojuelo es el personaje más icónico del carnaval dominicano, una figura satírica que representa un demonio travieso y burlón. Viste trajes llamativos con espejos y lleva vejigas de toro para golpear simbólicamente a los espectadores, purificando sus pecados en una fiesta de color y tradición.

Gracias

Si, lo vimos

Ese es otro artículo

Súper lo revisamos